花了一个周末的时间大概看完了张磊的新书《价值》,这篇文章算是读书笔记,总结分享一下书中的三个重点概念。

●

张磊在《自序》部分就点出了全书最重要的一句话:

真正的投资,有且只有一条标准,那就是是否在创造「真正的价值」,这个价值是否有益于「社会的整体繁荣」。

重点解释下这句看起来有点假大空的话的含义:

其实它关乎一种价值观——组织或个人能赚钱只是结果,有益于社会才是赚钱的原因。

换个说法:赚钱是商业价值的体现,而商业价值是对你创造了社会价值的奖励,社会和时间都会奖励你。

那么一切的源头「社会价值」又是什么呢?答案是解决别人的需求。

这就是高瓴眼中「价值」的核心——利他,非博弈,创造然后获得奖励。

按照这个思路,老板和团队只能决定一家公司赚钱的下限,社会决定了公司的上限。

社会价值→商业价值,中间那步是变现。

举例:

阿里解决了大家对更多商品的需求,GMV是社会价值,营收是商业价值;

两桶油解决了社会用油的需求,但它们的组织形式过于冗余,导致变现效率很低;

平安解决了大家对冲意外风险的需求,现在它正进行寿险团队改革,也是希望提高变现效率。

我们大家想赚钱,最好也能摒弃在股市里从别人手里抢的想法。

要利他主义,对家人朋友同事客户好,在投资上当好公司的财务投资者,陪公司一起成长,社会和时间自然会给我们奖励。

●

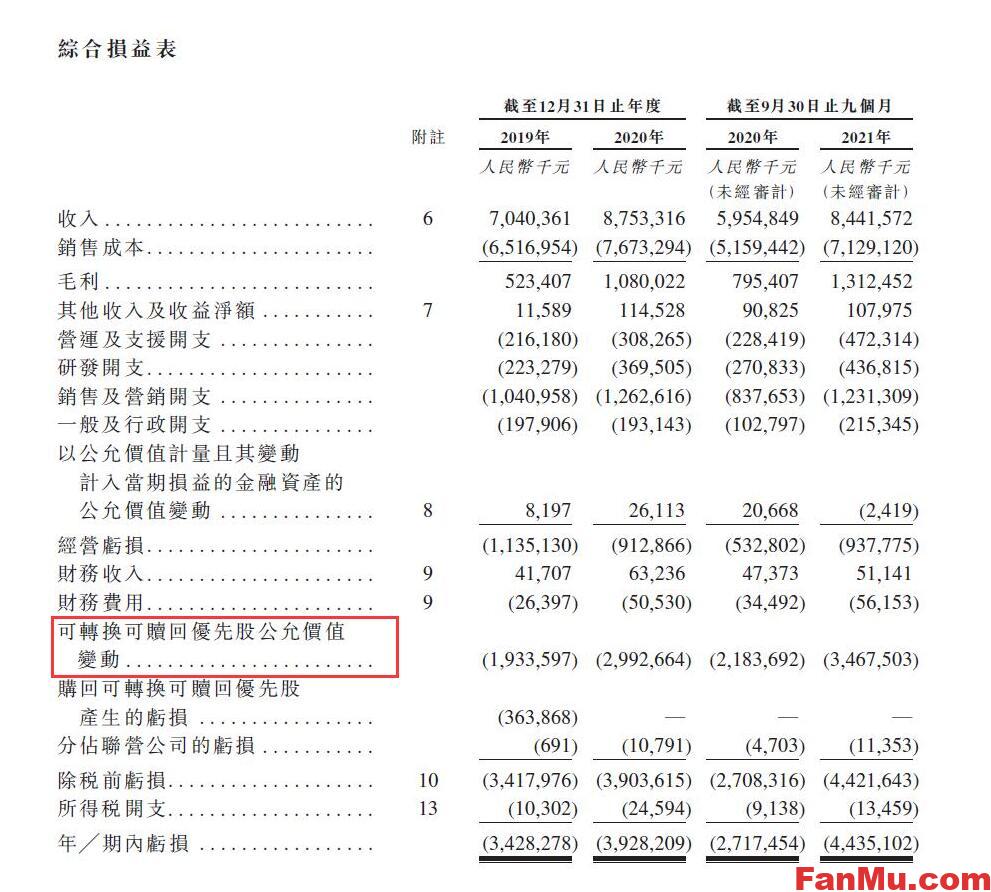

关于价值投资的理解,一直在变化:

![图片[1]_高瓴张磊新书价值读书笔记_繁木网](http://fanmu.com/wp-content/uploads/2021/12/6c436ceff633.png)

价值投资诞生于工业时代的美国,那时的牛逼公司都是重资产投入,厂房设备等固定资产占比极大。「捡烟蒂」的核心思想是买得便宜,如果我的买入价格比公司破产清算的价值还低,那安全边际就足够厚。

在商品经济大发展的年代,巴菲特和芒格在喜诗糖果的案例上深受启发——当一家公司进入回报期后,真正重要的是让它长期活着,活一年赚一年(这点会在下文详细论述)。因此不会改变的东西才是投资者的朋友,因此品牌、成本优势、垄断、网络效应这些固定的「竞争优势」才是真正的护城河,想想可口可乐。

进入互联网时代,一切都变得太快,信息获取、消费诉求、渠道、交易形式都在改变,新品牌诞生太容易,便宜公司也消失了。张磊根据前面所说的价值观,得出结论:

世界上只有一条护城河,就是企业家们不断创新,不断地疯狂地创造长期价值。

●

一笔成功投资中最重要的两个要素:价值和时间。

做好研究功课是投资成败的基本功,如何理解时间的价值往往能决定投资格局。能随着时间流逝加深护城河的才是「资产」,时间越久对生意越不利的那是「费用」。

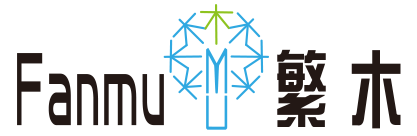

比如我们看一家公司的生命周期:

![图片[2]_高瓴张磊新书价值读书笔记_繁木网](http://fanmu.com/wp-content/uploads/2021/12/322d4ab4faa4-1024x576.png)

民营企业的3年/5年破产率非常高,在探索期死掉正常且合理。

能活下来的公司,会在这期间总结出一些方法论,慢慢变成潜规则和做事习惯,认为我这么做是对的,这种惯性非常大,可以理解为企业文化、基因。(阶段①)

比如美团擅长运营、小米擅长供应链和性价比、万华擅长控制成本…

慢慢的,这些东西落实为「竞争优势/护城河」。找到竞争优势的企业,营收和净利润会保持逐年增长,呈现出一种「债性」。(阶段②)

再往后,经过不断的增长扩张,公司的市占率、需求端、供给端都趋于饱和,进入低增长状态。因为供给饱和了,公司不会再进行资本支出以扩大再生产,利润没处花,只能以分红的形式还给股东。企业多活一年,就多帮股东赚一年的钱。(阶段③)

我们买股票,更多是选择那些处于②③阶段的好公司,站在他们身后,享受时间带来的复利。

长期投资的回报率存在天花板,不管是巴菲特还是朱少醒,实现20%的复合年化收益都极难。

表面上看是因为长期重仓留在市场里,大跌大涨年份都会经历,投资回报自然要向均值回归。

可大家仔细想想,真实的原因是这个吗?均值回归里的均值是什么呢?

实体经济是金融体系的根基,是一切回报率的源泉。

真正的均值是企业盈利,是ROE,是公司老板能赚到的钱。如果财务投资者的长期回报比企业经营者还高,这是没天理的事。

●

以上就是我从《价值》这本书中得到的三个启发——

什么才是真正的价值?

唯一的护城河是什么?

如何理解时间的价值?

达利奥的《原则》更像育儿书,初中生读会比成人获益更多。

《价值》也是如此,有投资经验的人读起来可能会有些失望,反倒是一张白纸的初学者来看会更有回甘。

暂无评论内容